学名 Halgerda diaphana Fahey & Gosliner, 1999

分類 裸鰓目ドーリス亜目ドーリス科ヒオドシウミウシ属

撮影地 沖縄本島 Ryoji-H

生息する水深が幅広く深場から浅場までまんべんなく観察出来るキスジカンテンウミウシです。名前の通りカンテンみたいで可愛い(^▽^)

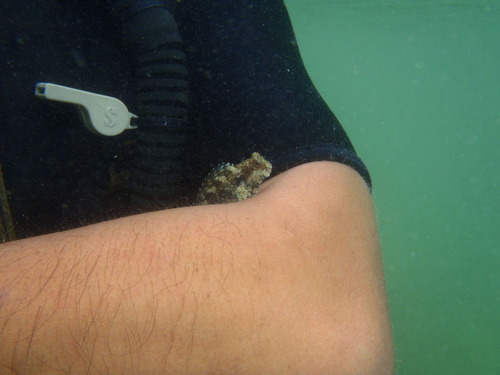

学名 Salarias fasciatus (Bloch, 1786)

分類 スズキ目 イソギンポ科 ヤエヤマギンポ属

撮影地 沖縄本島 CAMEDIA

珍事件と言えば珍事なのですが?私の腕にヤエヤマギンポ。スタッフトレーニング中装備したスーツが寒すぎて腕を組んだままトレーニングを監視していた訳ですが?なんかモゾモゾ感じたので見てみたら?いつのまにかヤエヤマギンポが腕の隙間で居心地良さそうに休んでいました。いつまでここに居るのか興味深くなってしばらく見ていましたが?いつまでもここにいるので最後は岩場の近くに連れて行きました。ヤエヤマギンポって?おちゃめですね?大好きになっちゃいました。

ちなみに私は足の着く所に立っていて顔は水面に出ている状態。引きの画像で見るとこんな感じです。

学名 Pterois volitans

分類 スズキ目 カサゴ亜目 フサカサゴ科 ミノカサゴ亜科 ミノカサゴ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

幼魚と言うには少し成長していますが成魚と呼ぶにはまだ小さい、それぐらいのハナミノカサゴが大好物(食べる訳ではありません)の船長です。特に黒い個体となれば言う事なし。可愛いです。

「沖縄ではハナミノカサゴを多く見かける」と、何度か耳にしたことがあるのですが?元々伊豆でガイドをしていた船長的には伊豆で出会うのもほとんどハナミノカサゴです。むしろミノカサゴにはめったに会えないような?体側に斑点がある事と尾びれにゴマ模様?がハナミノカサゴの特徴です。ミノカサゴの尾びれは白色透明で模様はありません。

ミノカサゴの仲間は背びれに猛毒を持つ事は一般的にも広く知られています。どのように刺してくるかはあまり知られていませんが?標的が近づくとエビが瞬間的に後ろに移動するように、瞬間的に背中向けに跳ねるように思いっきり刺してきます。団扇のように広く大きな胸鰭はその時の攻撃に特化した形とも言えるので不用意に近づかないようにして下さいね。

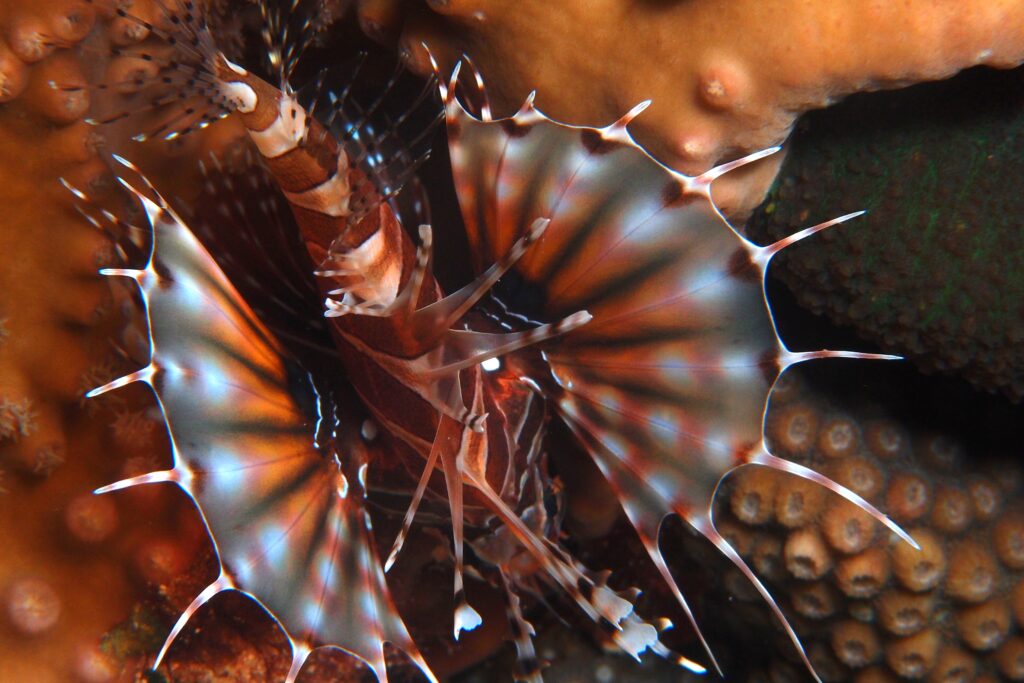

学名 Dendrochirus zebra(Cuvier,1829)

分類 スズキ目 フサカサゴ科 ヒメヤマノカミ属

撮影地 沖縄本島ビーチ OlympusPL-2

丸っこいうちわのような胸鰭が特徴的な魚です。目も大きくフォトジェニックなのですが、どうしても気になるのが大きな胸びれの形。どう見ても速く泳ぐ事はキャンセルされている大きな胸ビレ。ぐるっとまあるく下まで繋がってるんですよね?この魚となら泳いでも勝てる気がする。

ただし、この団扇のような大きな鰭は獲物をしとめる事に特化した瞬発力を生むために欠かせない装備。一瞬で獲物を捕食する姿は、のんびり優雅な感じからは想像できない程に素早い。

学名 Emydocephalus ijimae Stejneger, 1898

分類 イイジマウミヘビヘビ亜目 コブラ科 カメガシラウミヘビ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

一般的によく見られるウミヘビだと思いますがこれでもコブラ科です。ウミヘビの中でもコブラ科のものは進化論に逆向して陸から海に戻ったユニークな種であることでも知られています。上向きの鼻の穴が特徴的。最近では食生活的に無毒化されていると言う説もありますがコブラ科なので強い神経毒を持っている可能性は否定できない為、急いで病院に行ったほうが賢明ではないかと?蛋白毒と比べ神経毒は痛みが弱いため噛まれても気にせず放置して数時間後に死亡するという事故例もあるので近寄らない方がいいでしょう。

無毒化について。 Wikiより本種は魚卵を主食としているため、生きた動物を捕食することはない。そのため、毒牙や毒腺は退化し、唾液もほぼ無毒化されているという。但し、ウミヘビには似た形態の種が多く、猛毒の他のウミヘビ類との判別は慣れた人でないと難しいので、種の判別に自信がないなら、触らない方が良い。