学名 Pterois antennata (Bloch, 1787)

分類 カサゴ目 フサカサゴ科 ミノカサゴ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusPL-2

細くて白いヒレが特徴的なとても綺麗なミノカサゴの仲間です。はっきりとした色合いがフォトジェニックです。一昔前はとても沢山見かけたのですが?最近では希少種ではないかと感じる程に見かけなくなりました。

学名 Epinephelus merra Bloch, 1793

分類 スズキ目 ハタ科 マハタ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusPL-2

ゲストから最も多くヒョウ柄の魚がいたとログタイムで聞かれるカンモンハタです。英名ではヒョウ柄ではなくハチの巣模様と名称付けられています。普段泳いでいる時はヒョウ柄でギャルや関西のおばちゃんに大人気のカンモンハタですが?じっといるトコに近づいてみると?こんな色に?まだら模様が濃くなると言うか部分的なコントラストが強くなると言うか?もしかすると威嚇色かな?少なくとも僕に対しての威嚇は成功、一枚撮って逃げました。

普段はこんな色のカンモンハタ。沖縄県ではイシミーバイと呼ばれています。

こちらは休んでいる時の色。

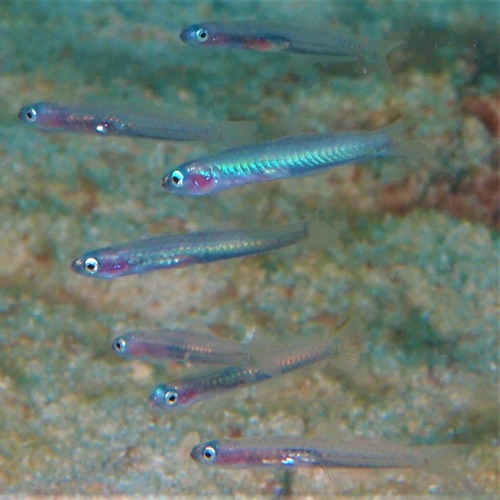

学名 Ptereleotris microlepis (Bleeker, 1856)

分類 スズキ目 クロユリハゼ科 クロユリハゼ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

成魚のイトマンクロユリハゼは胸鰭の所に黒い線が入っているのですが?この画像の幼魚サイズのハゼ達には黒い線が確認できません。でも多分イトマンクロユリハゼの幼魚かな?と言う感じです。種類の違うハゼと共生している事も多く、他のハゼを撮影していると顔だけひょっこり写っている事もあります。

ヤノダテハゼの穴から顔を出す?(隠れ切れていない?)イトマンクロユリハゼ

集団で一つの穴に入っている事も多く、その場合穴の中は一体どのようになっているのか?観察してみたいですね?やはり中はギュウギュウなのかな?ごくまれに入りきれずに入口に詰まっているハゼを見かけるので、きっとギュウギュウなんだと想像します。