学名 Amblyeleotris guttata (Fowler, 1938)

分類 スズキ目 ハゼ科 ダテハゼ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

北部の方に行けば行くほどハゼの生息する水深が浅いように思いますね?

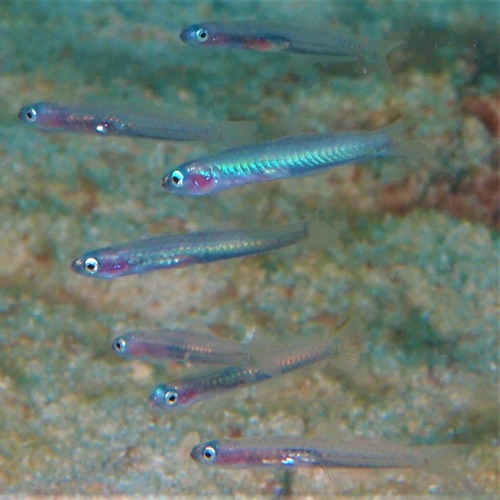

学名 Ptereleotris microlepis (Bleeker, 1856)

分類 スズキ目 クロユリハゼ科 クロユリハゼ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

成魚のイトマンクロユリハゼは胸鰭の所に黒い線が入っているのですが?この画像の幼魚サイズのハゼ達には黒い線が確認できません。でも多分イトマンクロユリハゼの幼魚かな?と言う感じです。種類の違うハゼと共生している事も多く、他のハゼを撮影していると顔だけひょっこり写っている事もあります。

ヤノダテハゼの穴から顔を出す?(隠れ切れていない?)イトマンクロユリハゼ

集団で一つの穴に入っている事も多く、その場合穴の中は一体どのようになっているのか?観察してみたいですね?やはり中はギュウギュウなのかな?ごくまれに入りきれずに入口に詰まっているハゼを見かけるので、きっとギュウギュウなんだと想像します。

学名 Stonogobiops yasha Yoshino & Shimada, 2001

分類 スズキ目ハゼ科ネジリンボウ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

夜叉鯊の名前の由来には諸説あるようで?どれも面白かったのでご紹介。

※ヤシャ→夜叉(鬼)ヒンドゥーの鬼族(ヤクシャ)が語源のようですね?

①ヤシャハゼの背鰭の形が鬼の持つ鎌に似ているから説。

②能面の夜叉の様な顔から連想された。

③インド洋にドラキュラシュリンプゴビーと呼ばれる種小名dracula(ドラキュラ)と呼ばれるハゼがいて、それに対抗して恐ろしげな和名をつけた。

私は②が最も納得の説かなとは思いますが?皆さんはどう思われますか?

学名 Stonogobiops nematodes Hoese & Randall, 1982

分類 スズキ目ハゼ科ネジリンボウ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPl2

少々思い入れのあるハゼです。と言うのも?このハゼが沖縄本島で確認され始めた頃、正式に名前が決まっていなかったので当時連載していたダイビングワールドのコラムで初めてハタタテネジリンボウとして紹介していました。すでに熱帯魚店などでもハタタテネジリンボウとして出回っていた事もありましたが、結果的には和名がハタタテではなくヒレナガネジリンボウと確定した比較的正式名称が最近決まったハゼなのです。今でも熱帯魚店などではハタタテネジリンボウとして販売されているのは正式名称が決まる随分前から販売目的から海外から輸入され出回っていた種類なんですね。