学名 Amblyeleotris wheeleri (Polunin & Lubbock, 1977)

分類 スズキ目 ハゼ科 ダテハゼ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

よく見かけるハゼで一見地味なので通り過ぎがちですが、非常に色彩が豊富で美しいハゼです。通り過ぎるのはもったいない被写体です。光をしっかり当てて撮影すると新たな一面を見せてくれます。キラキラしてますよね~?

学名 Scolopsis bilineata (Bloch, 1793)

分類 スズキ目 イトヨリダイ科 ヨコシマタマガシラ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusPL-2

初めて成魚を見た時には騙されました。これは視力の低い人ならでは勘違いかもしれませんが頭の模様で一匹の魚に見えるので、そのサイズかと思っていたら?想定外に大きかったと言うオチです。砂の上に確率高くホバリングしている事もあり背景に溶け込んで小さな魚に見えました。この勘違いをするダイバーはゲストにも多く、実はそういう擬態?なのではないかと密かに思い込んでいる船長です。今度は成魚も撮ってこようと思います。

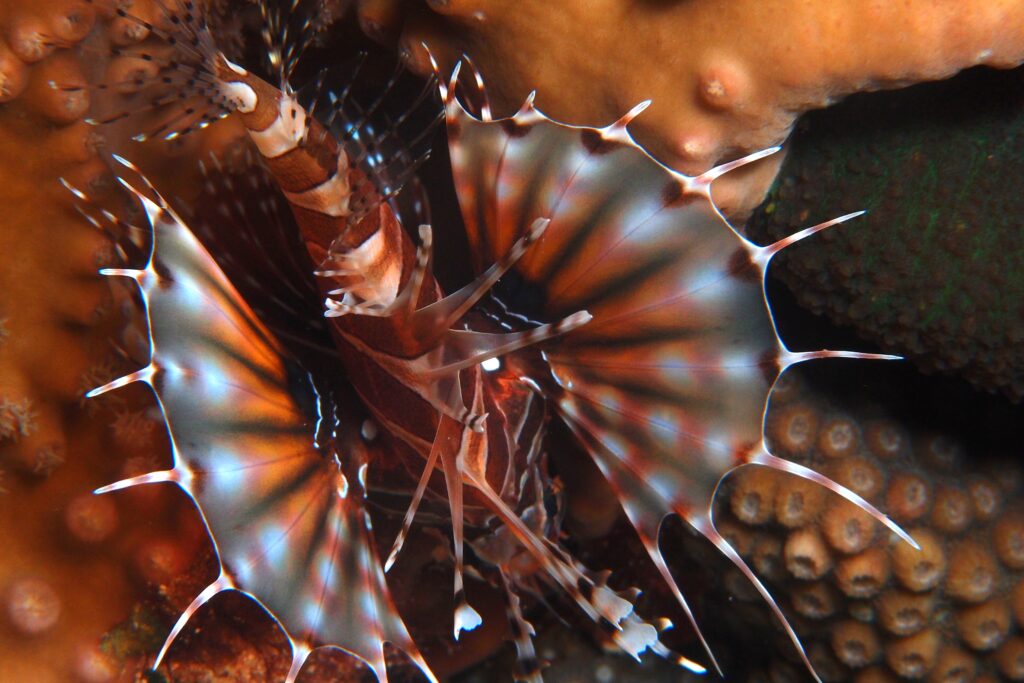

学名 Dendrochirus zebra(Cuvier,1829)

分類 スズキ目 フサカサゴ科 ヒメヤマノカミ属

撮影地 沖縄本島ビーチ OlympusPL-2

丸っこいうちわのような胸鰭が特徴的な魚です。目も大きくフォトジェニックなのですが、どうしても気になるのが大きな胸びれの形。どう見ても速く泳ぐ事はキャンセルされている大きな胸ビレ。ぐるっとまあるく下まで繋がってるんですよね?この魚となら泳いでも勝てる気がする。

ただし、この団扇のような大きな鰭は獲物をしとめる事に特化した瞬発力を生むために欠かせない装備。一瞬で獲物を捕食する姿は、のんびり優雅な感じからは想像できない程に素早い。

学名 Emydocephalus ijimae Stejneger, 1898

分類 イイジマウミヘビヘビ亜目 コブラ科 カメガシラウミヘビ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

一般的によく見られるウミヘビだと思いますがこれでもコブラ科です。ウミヘビの中でもコブラ科のものは進化論に逆向して陸から海に戻ったユニークな種であることでも知られています。上向きの鼻の穴が特徴的。最近では食生活的に無毒化されていると言う説もありますがコブラ科なので強い神経毒を持っている可能性は否定できない為、急いで病院に行ったほうが賢明ではないかと?蛋白毒と比べ神経毒は痛みが弱いため噛まれても気にせず放置して数時間後に死亡するという事故例もあるので近寄らない方がいいでしょう。

無毒化について。 Wikiより本種は魚卵を主食としているため、生きた動物を捕食することはない。そのため、毒牙や毒腺は退化し、唾液もほぼ無毒化されているという。但し、ウミヘビには似た形態の種が多く、猛毒の他のウミヘビ類との判別は慣れた人でないと難しいので、種の判別に自信がないなら、触らない方が良い。