学名 Halgerda tessellata (Bergh, 1880)

分類 ドーリス上科 ツヅレウミウシ科 ヒオドシウミウシ属

撮影地 沖縄本島 Olympus-Tg Ryoji-H

模様が綺麗でこの時期に潮通しのいい所でよく見る気がする(^.^)

学名 Chromodoris willani Rudman, 1982

分類 裸鰓目 ドーリス目 イロウミウシ科 ミスジアオイロウミウシ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusTG K-Hiratsuka

触角と鰓のミゾレ模様が美しくフォトジェニック。居場所もあまり移動しないので撮影しやすいミゾレウミウシです。夏場でも確率高く出会うせいか自然とフォルダの中にミゾレウミウシの画像が増えていきますが、遭遇率が高いせいか?適当な画像が多い事に気が付いたので次回はもっと真面目に撮ろうと思います。

背中にちょこんと乗っかっているのはコペボーダ。アクアリウムでも同じようにミッキーマウスのようなミジンコが大量発生しますが、やはり名称はコペボーダ。淡水と海水の違いはありますが広い意味で使われる言葉なのでしょうね?いわゆるケンミジンコ、カイアシ類の生物です。海でも平気で生きていけるんですね?

コペボーダ

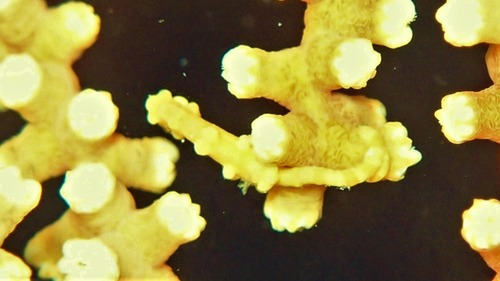

学名 Hippocampus denise

撮影地 沖縄本島 OlympusTG R-Horimoto

ピグミーシーホース(学名 Hippocampus bargibanti)と比べると?細くてしわが無くて若々しい感じがすると?カクレタツノコ(学名 Hippocampus denise)なのかな?と言ったアバウトな感じです・・・。

あっち向いてるデニセさん。水中では何が何やら?その見事な擬態からこの和名が付いたようです。

学名 Amphiprion frenatus Brevoort, 1856

分類 スズキ目スズメダイ科クマノミ属

撮影地 沖縄本島

6種類いるクマノミの中では残念ながら?不人気説をよく耳にするハマクマノミです。サイズも大きいし攻撃的な性格でダイバーにも噛み付いてくる気性の荒さが災いしているのか?しかし個人的にはクマノミの中では一番好きな種で特に小さい頃この写真ではわかりづらいのですが体の線が4本あったり成長するにしたがって線の数が減ってくるのでその段階を撮影してコレクションしてみたりと思いのほか楽しいクマノミです。潜っているとすぐ目に付くクマノミですが「クマノミなんか飽きた~」とか言わずにもう少し興味を持ってみれば新しいクマノミワールドが広がってくると思いますよ?

上記の写真は体側に2本線がある個体です。

成魚です。↓