学名 Plectorhinchus picus (Cuvier, 1830)

分類 スズキ目 イサキ科 コショウダイ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusPL-2

モノトーンでシックにコーディネートされたコショウダイですが、小さい個体はどちらかというと黒が強めでしっぽも黒。成長するにつれて模様が変化していきます。個人的にはこれぐらいが好きです。

成魚はこんなかんじです。

学名 Salarias fasciatus (Bloch, 1786)

分類 スズキ目 イソギンポ科 ヤエヤマギンポ属

撮影地 沖縄本島 CAMEDIA

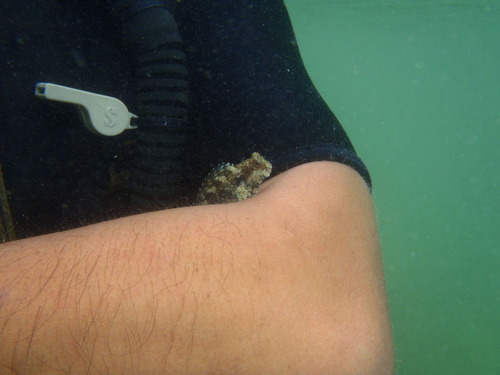

珍事件と言えば珍事なのですが?私の腕にヤエヤマギンポ。スタッフトレーニング中装備したスーツが寒すぎて腕を組んだままトレーニングを監視していた訳ですが?なんかモゾモゾ感じたので見てみたら?いつのまにかヤエヤマギンポが腕の隙間で居心地良さそうに休んでいました。いつまでここに居るのか興味深くなってしばらく見ていましたが?いつまでもここにいるので最後は岩場の近くに連れて行きました。ヤエヤマギンポって?おちゃめですね?大好きになっちゃいました。

ちなみに私は足の着く所に立っていて顔は水面に出ている状態。引きの画像で見るとこんな感じです。

学名 Pterois volitans

分類 スズキ目 カサゴ亜目 フサカサゴ科 ミノカサゴ亜科 ミノカサゴ属

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

幼魚と言うには少し成長していますが成魚と呼ぶにはまだ小さい、それぐらいのハナミノカサゴが大好物(食べる訳ではありません)の船長です。特に黒い個体となれば言う事なし。可愛いです。

「沖縄ではハナミノカサゴを多く見かける」と、何度か耳にしたことがあるのですが?元々伊豆でガイドをしていた船長的には伊豆で出会うのもほとんどハナミノカサゴです。むしろミノカサゴにはめったに会えないような?体側に斑点がある事と尾びれにゴマ模様?がハナミノカサゴの特徴です。ミノカサゴの尾びれは白色透明で模様はありません。

ミノカサゴの仲間は背びれに猛毒を持つ事は一般的にも広く知られています。どのように刺してくるかはあまり知られていませんが?標的が近づくとエビが瞬間的に後ろに移動するように、瞬間的に背中向けに跳ねるように思いっきり刺してきます。団扇のように広く大きな胸鰭はその時の攻撃に特化した形とも言えるので不用意に近づかないようにして下さいね。