学名 Thuridilla splendens (Baba, 1949)

分類 嚢舌上目 チドリミドリガイ科 アデヤカミドリガイ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusTG-6

やっぱり触角がぴょ~んとなってて海で見かけると超可愛いです。

学名 Thuridilla splendens (Baba, 1949)

分類 嚢舌上目 チドリミドリガイ科 アデヤカミドリガイ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusTG-6

やっぱり触角がぴょ~んとなってて海で見かけると超可愛いです。

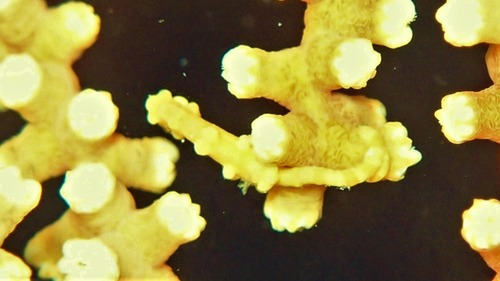

学名 Hippocampus denise

撮影地 沖縄本島 OlympusTG R-Horimoto

ピグミーシーホース(学名 Hippocampus bargibanti)と比べると?細くてしわが無くて若々しい感じがすると?カクレタツノコ(学名 Hippocampus denise)なのかな?と言ったアバウトな感じです・・・。

あっち向いてるデニセさん。水中では何が何やら?その見事な擬態からこの和名が付いたようです。

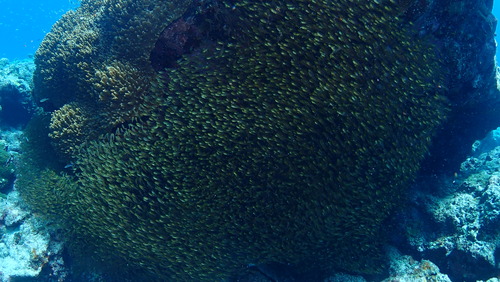

学名 Parapriacanthus ransonneti Steindachner, 1870

英名 Pigmy sweeper

分類 スズキ目 ハタンポ科 キンメモドキ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusTG-6

良く聞かれるキンメモドキとスカシテンジクダイの見分け方ですが?キンメモドキ(ハタンポ科)とスカシテンジクダイ(テンジクダイ科)の特徴が良く出ています。

①固まってたらキンメモドキで、ふわっと広がってたらスカイテンジクダイです。

②スカシテンジクダイは背鰭が二つ見えます。

③スカシデンジクダイは尾鰭の付け根に黒点があります。

要するに?ぱっと見金色だろうが透明だろうが特徴の無いのが大体キンメモドキなのです。

キンメモドキ(ぎゅっと固まってる感じで、見た目はハタンポ)

スカシテンジクダイ(ふわっと広がってる感じ)

背鰭が二枚、尾鰭の付け根に黒点。

※混泳していたりもします。

学名 Pomacanthus imperator (Bloch, 1787)

分類 スズキ目 キンチャクダイ科 サザナミヤッコ属

撮影地 沖縄本島

エンペラーオブ熱帯魚ですかね?図鑑の表紙などに抜擢されることも多いのでダイバーではなくとも知っている人が多い魚です。観賞用の熱帯魚屋さんでは高値の花のエンゼルフィッシュ(ヤッコ)ですが中でも最も高値なのがタテジマキンチャクダイだと思うのです。とても綺麗な魚です。ちなみにこれは太平洋型といわれる種で沖縄で一般的なタテジマキンチャクダイです。時折インド洋型が確認されているようですね?インド洋型に出会ったら是非撮影しておきましょう。インド洋型は背びれの後ろのほうがとんがって伸びていなくて、丸くなっているのですぐわかると思います。

ちなみにタテジマキンチャクダイの英名エンペラーは日本のエンペラー。つまりは天皇をイメージしたネーミングだったりもします。