Syngnathus schlegeli Kaup, 1856

トゲウオ目 ヨウジウオ科 ヨウジウオ属

たぶん・・・ヨウジウオかな???

Solenostomus cyanopterus Bleeker, 1854

ガイドさんによって呼び名が違ったりします。カミソリウオ、フウライウオ、ンコギリフウライウオなど、昔は色々な呼び名で呼ばれていた事に由来しますが今現在はカミソリウオに統一されているようですね?

学名 Doryrhamphus excisus excisus Kaup, 1856

分類 ヨウジウオ目 ヨウジウオ科 ヒバシヨウジ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusTG-6

個体によって尾びれの模様に違いがあるユニークなヒバシヨウジです。火箸で突っつきたくなるような尾びれの模様は囲炉裏で焼けた炭のような鮮やかな色をしています。

学名 Hippocampus sevemsi ヒポカンパス・セベルンスィ

英名 Gorgonian Pygmy Seahorse ゴルゴニアンピグミーシーホース

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

思いのほか沢山いるのと居場所は大体決まっているので目の良い人はすぐに見つける事が出来ます。スタッフ達を連れて行って「この辺にいるから探しなさい」とクルっと位置を教えた瞬間に皆が数匹見つけていた時にガイド引退しようかな?と思ったのはマジです。目が悪すぎる・・・。

和名が決まっていないと思うのですが通称でゴルゴニアンピグミーシーホースと呼ばれているそうです。昔からいる種ですが意外と名前が決まるのって大変なんですね?元々はジャパニーズピグミーシーホースと呼ばれていた種の仲間なのですがツルッとしてなくてモジャモジャしているのでモジャピグと呼ばれていたのかな?トレンドは常にどこからか発信されるのですが、いつも発信元は解りません。

学名はようやく決まったみたいで、Hippocampus sevemsi( ヒポカンパス・セベルンスィ)と読むようです。難しくて良く解らないので偉い人が又何か決めたらご報告します。

学名 Hippocampus denise

撮影地 沖縄本島 OlympusTG R-Horimoto

ピグミーシーホース(学名 Hippocampus bargibanti)と比べると?細くてしわが無くて若々しい感じがすると?カクレタツノコ(学名 Hippocampus denise)なのかな?と言ったアバウトな感じです・・・。

あっち向いてるデニセさん。水中では何が何やら?その見事な擬態からこの和名が付いたようです。

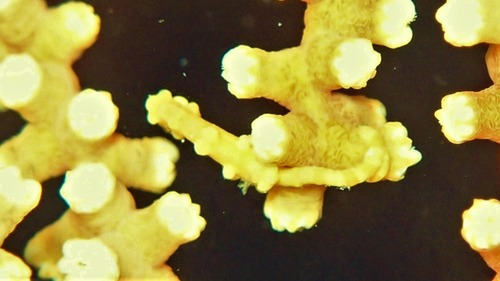

学名 Hippocampus bargibanti(Whitley,1970)

英名 Pygmy seahorse

分類 ヨウジウオ目 ヨウジウオ科 タツノオトシゴ属

撮影地 沖縄本島ビーチ

ピンクのヤギに完璧な擬態でした。

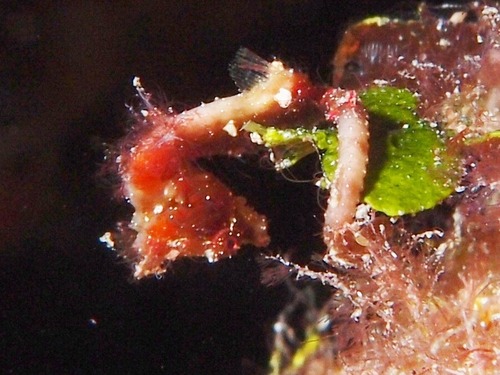

学名 Halicampus macrorhynchus Bamber, 1915

英名 Ornate pipefish

分類 トゲウオ目 ヨウジウオ科 ウミヤッコ属

撮影地 沖縄本島 OLYMPUSxz-1 K-Ikeda

ひとところに落ち着く事が無いタツウミヤッコはリクエストを頂いてもお見せするのが難しい魚の一つかもしれません。実はこのタツウミヤッコ、人気があるのは幼魚で全身に9対あるヒラヒラとした羽のような皮弁のある個体でヨウジウオの中としてはユニークです。成魚になると20センチ前後まで成長しヒラヒラも無くなるためにあまり興味を持たれる事無く、時々黒い大きなヨウジウオ見たんですけどなんですかね?と聞かれる程度。かなりレアだと思うのですが・・・。