Pempheris adusta Bleeker, 1877

リュウキュウハタンポとよく間違えられてしまうミナミハタンポの陰にひっそりといたりするリュウキュウハタンポくんです。ミナミハタンポよりは少しサイズが大きく色もカラフルな気がします。違いとして特徴的なのは胸鰭付け根の黒点でしょうか。

Pempheris adusta Bleeker, 1877

リュウキュウハタンポとよく間違えられてしまうミナミハタンポの陰にひっそりといたりするリュウキュウハタンポくんです。ミナミハタンポよりは少しサイズが大きく色もカラフルな気がします。違いとして特徴的なのは胸鰭付け根の黒点でしょうか。

学名 Archamia fucata (Cantor, 1849)

英名 Orangelined cardinalfish

撮影地 沖縄本島

学名 Assesor randalli

分類 スズキ目 スズキ亜目 タナバタウオ科

撮影地 沖縄本島 OlympusPL-2

逆さを向いて泳ぐというユニークで数少ない種類の中では一見地味です。しかしその名に驚くなかれ英名ではデビル(悪魔)フィッシュ?一般的に知られているのはタコとかオニイトマキエイがデビルフィッシュと呼ばれていますが、ツバメタナバタウオの場合、正式な英名がデビルフィッシュなのです。いつもはまったりと?影になっている岩の下あたりでのんびりしているツバメタナバタウオですが、この日はやけにちっちゃい子がアオギハゼにまじって張り切って混泳していたので撮影しておきました。小さいうちは紫色は出てこないのかな?綺麗なブルーでした。

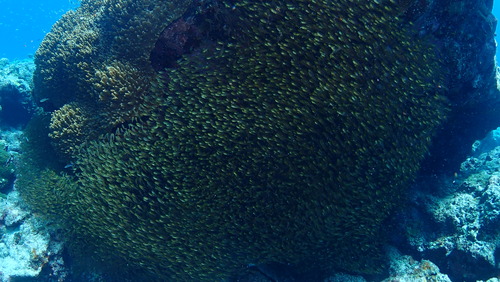

学名 Parapriacanthus ransonneti Steindachner, 1870

英名 Pigmy sweeper

分類 スズキ目 ハタンポ科 キンメモドキ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusTG-6

良く聞かれるキンメモドキとスカシテンジクダイの見分け方ですが?キンメモドキ(ハタンポ科)とスカシテンジクダイ(テンジクダイ科)の特徴が良く出ています。

①固まってたらキンメモドキで、ふわっと広がってたらスカイテンジクダイです。

②スカシテンジクダイは背鰭が二つ見えます。

③スカシデンジクダイは尾鰭の付け根に黒点があります。

要するに?ぱっと見金色だろうが透明だろうが特徴の無いのが大体キンメモドキなのです。

キンメモドキ(ぎゅっと固まってる感じで、見た目はハタンポ)

スカシテンジクダイ(ふわっと広がってる感じ)

背鰭が二枚、尾鰭の付け根に黒点。

※混泳していたりもします。

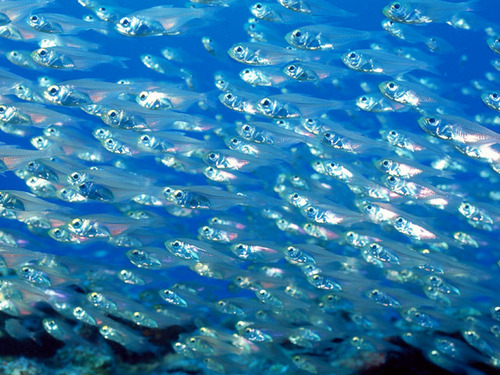

学名 Rhabdamia gracilis (Bleeker, 1856)

英名 Luminous cardinalfish

分類 スズキ目 テンジクダイ科 スカシテンジクダイ属

撮影地 慶良間諸島チービシ OlympusTG-6

慶良間諸島の海が何であるかを語る時にこの魚の存在は欠かせませんね?ふわっとひろがる様が美しいスカイテンジクダイです。

キンメモドキとの違いはこの三角形の背鰭が二つ並んでいる所でしょうか?

例えば?このスカシテンジクダイっぽい画像も?良く見ると背鰭がひとつなのでキンメモドキです。

他にもスカシテンジクダイは尾鰭の付け根に黒点があったり、群れ方がふわっとしていたらスカシテンジクダイで、ぎゅっと群れていたらキンメモドキとかぱっとみの特徴の違いを探すのも面白いですね?

撮影中に通過していくウミガメ。ダイバーがいても気にしてない様子です。

慶良間っぽいですね~。

photo Taku Igarashi

ハタンポ科

ミナミハタンポ 学名 Pempheris schwenkii Bleeker, 1855

全長 10cm

日本での生息域 千葉県以南

撮影地 神山島

撮影日 4月12日

撮影者 たくちゃん沖縄本島~慶良間列島のいたる穴に潜んでいます。

基本的に大きな群れで行動。

沖縄で潜ったことがあるダイバーならほとんどの人が見ている一匹です。

よくリュウキュウハタンポと言われてしまうミナミハタンポです。沖縄の洞窟などで沢山群れているハタンポは大体ミナミハタンポの場合が多いと思います。

よく間違えられてしまうリュウキュウハタンポは胸びれの付け根に黒点があります。

この写真のハタンポは黒点がないのでミナミハタンポになります。

あまり沢山では群れないリュウキュウハタンポ↓